7月29日,阿斯利康(AZ)发布 2025 年半年度财报,其中,中国区收入35.15亿美元,增长 5%。在此之前,AZ宣布了中国区生物制药业务板块(BBU)迎来重大架构调整。该公司的一系列动作,引发了业内对MNC在中国市场布局调整的再次热议。

7月以来,跨国药企(MNC)在华动作频频,从罗氏、诺华、默克的高管人事变动,到阿斯利康成立新架构,再到百时美施贵宝(BMS)成立自免NewCo,葛兰素史克(GSK)与恒瑞达成合作,种种迹象表明,跨国药企正经历着多层次、多维度的变革。这些变动的背后,隐藏着中国医药市场变革的深层次逻辑,也代表着MNC对中国市场愈发重视。

2025H1中国区收入35.15亿美元

AZ战略调整见效了?

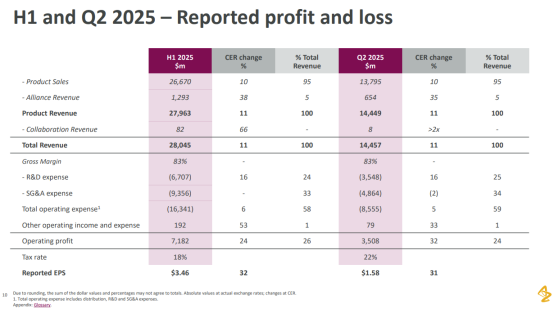

7月29日,AZ发布 2025 年半年度财报,总营收280.45亿美元,同比增长11%(按固定汇率CER计算,下同),其中产品收入销售 266.7亿美元(+10%)。

从地区来看,该企业2025 年上半年美国市场收入高达 119.70 亿美元,仍为主战场;欧洲地区收入 58.25 亿美元,新兴市场收入76.97亿美元;其中,中国区收入 35.15 亿美元,增长5%。

公布财报的前一天,AZ宣布生物制药业务板块(BBU)迎来重大架构调整。公司中国总经理、AZ中国生物制药业务总经理林骁向员工宣布,正式成立呼吸生物制剂及自体免疫事业部、呼吸吸入事业部两大事业部,同时完成相关负责人任命,一系列动作引发行业关注。

此次新成立的两大事业部,在发展方向和产品布局上有着明确且不同的定位。呼吸生物制剂及自体免疫事业部,以“生物制剂转型”为核心目标,聚焦高潜力的生物制剂及自体免疫产品管线,涵盖凡舒卓、泰舒卓、Tozorakimab和Saphnelo等产品。呼吸吸入事业部,目标为“基层市场下沉”,延续与全渠道团队的协作模式;其负责的倍择瑞、信必可和百沃平产品线,将从核心医院向社区及基层医疗机构延伸。

业内普遍认为,AZ成立新架构,将业务进行更精细的划分和整合,这一举措是其为了更好地适应中国市场多元化需求以及提升运营效率的战略决策。通过新架构,阿斯利康能够更加聚焦于不同治疗领域,销售团队也能更精准地对接市场,提高产品的市场占有率。

事实上,早在2024年,AZ便成立了生物制药业务板块(BBU)。随着管线内多款重磅产品即将上市,现有架构需进一步细化以匹配不同产品的生命周期,生物制剂需要学术驱动,成熟吸入制剂需要渠道下沉,而专业化的事业部模式能更高效地对接需求。在当时,阿斯利康中国肿瘤业务也进行了调整。

值得关注的是,今年以来,AZ中国区架构已进行不少调整。7月1日起,其设立消化道肿瘤事业部(GI BU)与早期管线业务部(Early Assets Unit)。5月1日,新设呼吸及自体免疫(R&I)业务部和疫苗及免疫疗法(V&I)业务部。业内认为,系列调整,既是AZ对自身产品管线的优化管理,也是对中国医药市场转型升级的应对策略。

MNC与本土合作加深

布局拓展生态圈

无独有偶,BMS同日宣布与贝恩资本成立NewCo公司。据悉,BMS拆分5款自免新药,贝恩资本领投的3亿美元融资。5款产品包括TLR7/8抑制剂Afimetoran、TYK2抑制剂BMS-986322、IL-2融合蛋白BMS-986326、IL-8靶向BMS-986481、IL-10靶向BMS-986498。

成立自免 NewCo ,是BMS在自身免疫疾病治疗领域的一次大胆尝试。业内分析,自身免疫疾病市场潜力巨大,但竞争也日益激烈,同时,Opdivo和Eliquis专利期迫近。BMS 通过成立独立的公司实体,能够集中优势资源,专注于自身免疫疾病创新疗法的研发和商业化。这种模式可以给予自免业务更多的灵活性和自主性,吸引更多专业人才和外部合作资源,探索差异化竞争优势。

与此同时,另一家跨国药企GSK与恒瑞的合作也给业内带来不小轰动。据悉,双方将共同开发至多12款涵盖呼吸、自免和炎症、肿瘤治疗领域的创新药物。对于GSK而言,中国市场是其全球战略的重要组成部分。双方合作能够优势形成互补,凭借各自雄厚的研发基础、临床资源以及市场渠道,加速创新药物在中国的研发和商业化进程。

MNC不约而同且各具特色的战略调整,标志着跨国药企在中国的经营逻辑从单纯的产品引进和销售,不断适应探索,开始向深度的研发合作、资源共享转变。跨国药企越来越意识到,其过去“全球复制”组织形态已不再适应中国环境,“本地解构”开始被各家重视起来。

不只是调整公司架构、加大深度合作。7月以来,MNC也纷纷调整在华高管团队。罗氏中国迎来了新的总经理,诺华也对部分高管职位进行了更替,默克同样有重要人事变动。这一系列密集的调整也验证了MNC在中国区经营策略调整。

其中,7月18日,罗氏发布内部通知,神经科学治疗领域现任负责人张慧中女士因个人职业发展规划,将寻求外部发展机会,将于7月28日正式离任。现肺癌治疗领域东区生态圈负责人左冠科先生将接任。后者将于8月15日正式履新,并向客户交互业务模式特药领域负责人陈频娟女士汇报。

从罗氏的情况来看,原有的高管团队在特定阶段推动了公司业务的发展。同时,随着市场环境的变化,尤其是中国医药市场加速创新和国际化进程,罗氏也迎来了新的领导力量探索其神经科学治疗领域的新药研发、商业化以及市场准入等方面。新的负责人能否带来不同的战略思维和市场运作经验,以适应罗氏在中国业务发展的新阶段需求。

在外部环境快速变化下,基于对中国市场的重视以及业务转型的需要,MNC正在进入新一轮战略重塑与本土领导层重建周期,通过高管团队建设、组织架构调整、本土合作建立等,MNC正基于自身对市场的洞察,不断加强或补足自身护城河,在创新药研发,生产基地投资,院内外,以及基层市场等各个领域深入布局。

比如构建本土生态圈方面,今年5月,罗氏宣布投资20.4亿元人民币在上海新建生物制药生产基地,以加强罗氏在中国的供应链和本地化生产布局,全面强化端到端的完整医药价值产业链。此外,阿斯利康也在日前宣布未来5年将投资25亿美元在北京新建第六大全球战略研发中心,并联合本土药企布局疫苗生产基地。赛诺菲与凯辉基金联合成立20亿元医药创新基金,专注中国临床阶段创新药管线。

可以看到,MNC更加重视中国市场的独特性,不再将中国视为简单的产品倾销地,而是将中国作为全球战略布局的重要一环,根据中国市场的政策法规、市场需求、竞争态势等,制定个性化的市场战略,积极参与中国医药市场化改革和发展。通过这些变革,中国医药行业的发展逻辑、技术和合作模式也迎来更多变化和机遇。

【编辑:amanda】 国际药物制剂网 本文链接: http://www.phexcom.cn/hydt.aspx